| 送交者: newpeople[☆★无业游民★☆] 于 2019-05-16 11:52 已读 904 次 1 赞 | newpeople的个人频道 |

古代“驻京办”的那些事儿 6park.com经过3年酝酿,中央终于铁腕出招整治地方驻京办。2012年1月29日,国务院正式发文加强和规范各地政府驻京办,除保留52家副省级以上单位的驻京办外,其他的驻京办将在6个月内都要被裁撤。“驻京办”这个名词,早已家喻户晓。实际上,“驻京办”并非新生事物,而是历史上早已有之的机构。在相当长的一段时间里,它充当着上传下达的中枢机构,是古代庞大官僚体系中不可或缺的一部分。

▲吕后用“驻京办” 囚禁不听话的诸侯王

现在的“驻京办”,古代叫“邸”。在汉代,邸的种类很多,其中级别最高的,是国邸。国邸,就是诸侯国邸,专门用来接待前来朝见皇帝的诸侯王及其随从。

西汉初年,刘邦逐步废除异姓诸侯王,在全国各地大封同姓诸侯王,诸侯王的封地面积广阔,手中握有的权力极大。为了有效控制诸侯王,汉朝制定了朝请制度。诸侯王须在规定的时间,到京城觐见皇帝。当时的京城长安,有“赵邸”、“代邸”、“燕邸”、“齐邸”等诸多国邸。

一旦和皇家的内部斗争沾上关系,国邸有时就成了人间地狱。据史书记载,汉高祖刘邦死后,皇后吕雉的儿子刘盈即位,即汉惠帝。惠帝的皇后没有儿子,吕后就让她假装怀孕,然后找到几个男孩冒充惠帝之子。其中一个叫刘恭的,被吕后立为太子。刘恭与吕后不合,招致吕后不满,吕后借口刘恭并非刘氏后人,将他和其他几位诸侯王送进国邸幽禁,当天夜晚,他们全部被处死。西汉时期,分封各地的诸侯王一旦被废,也会被投入国邸。运气好的,软禁一段时间后,还能回到自己的封地,运气差的,就丧命其中了。

6park.com 图注:西汉时期的“驻京办”——国邸

▲“驻京办”修到了泰山脚下

按照制度规定,汉代的国邸由中央政府出资修建,在京师划有专门的地方。但到汉武帝时,却打破常规,不仅将国邸修到了泰山,而且还让诸侯王自己出钱。

汉武帝执政的最后20多年里,先后八次到泰山封禅,成为史上封禅泰山次数最多的一位皇帝。皇帝要到泰山封禅,诸侯百官当然都要跟着。于是,“诸侯各治邸泰山下”。除了地位显赫的国邸,汉代还有郡邸。郡是汉代最高级别的地方行政机构,从其政务性质和规模来看,都与诸侯国十分相似。在汉朝初年,郡的存在,的确达到了制衡诸侯国的作用。

郡邸通常也设在京城,由中央政府划定区域,由地方政府出资修建,专供各郡官员进京时居住。郡邸的用途有三个方面:首先,供各郡的上计吏赴京送交上计簿时居住。上计是一种考核地方官的制度。地方官员向朝廷将辖区内一年的户口、垦田、钱谷出入等政绩编为簿籍上报的制度称为上计。上计吏到京城后,在郡邸住下,等到中央有关部门受领公文后,才返回地方。其间,上计吏的食宿和马匹都由郡邸负责。其次,郡邸还供升任京官的郡守赴京任职时居住。其三,郡邸还供各郡选送孝廉、秀才居住。汉代由地方选举的孝廉、秀才等人,往往随上计吏一起到京城,并一同居住在郡邸。 6park.com

6park.com 图注:先后八次上泰山封禅的汉武帝

▲跑官始于西汉的“驻京办”

从修建的初衷来说,郡邸的服务对象,都是公务在身的人员,并不接待一般人。可是,因为是地方政府出资修建的,因此,郡邸里的常驻人员,也通常由地方派出。渐渐地,郡邸也开始收留一些来京城谋差的“京漂”。

《汉书·朱买臣传》中,就曾提到过郡邸的这一用途。会稽人朱买臣,是个穷酸书生,40多岁了,靠和妻子一起砍柴为生。后来,老婆和他离了婚。过了几年,一个偶然的机会,朱买臣跟随上报账目的官员押送行李车到京城,想谋个一官半职。

奏折递上去以后,久久没有答复。朱买臣带的粮食吃完了,手头也没有钱,于是,他就赖在郡邸,从服务人员那里蹭饭吃。也该朱买臣走运,他的同县人严助受皇帝宠幸,严助向皇帝推荐了朱买臣。朱买臣被授予会稽太守。就这样,穷书生朱买臣衣衫褴褛怀揣梦想来京城闯世界,结果真的坐着郡邸的马车体面地衣锦还乡了。

朱买臣的经历,开创了客居驻京办跑官的先例。 6park.com

6park.com 图注:樵夫朱买臣

▲大唐“驻京办”孕育中国最早新闻事业

唐朝的驻京办,最初叫“上都留后院”,大历十二年(777年)才改称“上都进奏院”,简称“进奏院”。当时,一般只有道(相当于今天的省)一级单位才有设立驻京机构的资格。

进奏院一般由政府设立的道或节度使的藩镇派出,费用也由地方承担。由于唐中期以后地方节度使独揽军政大权,割据一方,皇帝也忌惮三分,进奏院势力膨胀,开始窥伺朝政。鼎盛时期进奏院长官竟拥有副宰相的地位,代表地方势力干预朝政,甚至控制皇帝。唐后期,还出现过地方驻京办人员暗杀京官的情况,其飞扬跋扈,可见一斑。

这些进奏院并不受中央政府管辖,而是对地方节度使负责。其职责包括协调节度使与中央政府之间的关系,办理和朝廷联系交涉的各项事宜以及为地方搜集、汇编和通报京城的各类政治信息。经由进奏院传发给各藩镇用来介绍朝廷政事动态和各项消息的书面报告,即被称为“进奏院状”,这也是全世界最早出现的报纸形式。

▲唐朝后期,“驻京办”兼职当钱庄

唐朝中期开始,州和藩镇一级的留邸,改为上都进奏院,简称进奏院。进奏院的官员称为进奏官,多由地方的行政长官兼任。到唐朝后期,这种进奏院在长安有50多个,多集中在长安进奏院一方面向地方通报宫廷内情以及朝廷百官和地方的奏折内容,另一方面,进奏院也负责监视本地官员在京城的活动。唐人柳宗元在他的文章中,还提到了进奏院的另一个功能——即负责保管钱财,有点像今天的银行。 6park.com

6park.com 图注:盛唐时期的都城长安

唐宪宗时期,因为市场交易活跃,流通的铜钱不够用,一度提倡实物交易。但是实物交易实在麻烦,于是,“飞钱”应运而生。各地在京城的商人,将售货所得款项,交付各地的驻京进奏院或者有钱的官员,对方收取一定的费用,然后开具票据。票据一半交给商人,一半寄往地方或留在京城。这样,商人可以轻松地游走四方,一旦需要钱,无论在京城还是回地方,只要拿着票据就可以兑换现钱。

除了替商人提供方便,唐朝的进奏院还衍生了许多新功能,比如,为地方的长官在京城购买私宅等。由于这些附加的功能,“驻京办”无形中成为腐败滋生的温床。

▲北宋严惩“驻京办”小金库

宋太祖杯酒释兵权,削平藩镇势力后,进奏院的官员改由中央委派,主要职能是向地方传达中央的政令。诸州各置进奏官,专达京师,由朝官兼领,隶属于给事中,掌传递公文。这样就改变了唐朝藩镇通过进奏院窥视、挟制朝廷的情况,使它成为加强朝廷对州郡直接控制的机构。

宋代进奏官员最多时有100多人,他们的主要经费由皇帝划拨,其中最大的一块是镂刻雕版的费用。这些进奏官员定期把朝廷政令刻成雕版,由驿马送到地方,然后印成纸张文本给地方官观看,这也是中国早期的时政类报纸。由于邸报印得太多太滥,甚至出现宫中私人生活泄露的情况,有进奏官因此受到处罚。

1044年,由于在进奏院里抨击朝政,北宋著名诗人苏舜钦与其同僚被北宋朝廷的官员盯上了。后来,苏等人把进奏院日积月累的废纸出售,建立了一个“小金库”,召妓饮酒,结果受到严厉查处。《宋史》载“同时会者皆知名士,因缘得罪逐出四方者十余人”,史称“进奏院狱”或“邸狱”。

▲明朝“驻京办”成为地方官员贿赂对象

明朝是一个高度中央集权的王朝。但是,明朝建立之后,统治者认为,类似进奏院职能的机构还是需要的,于是,便新设了一个叫“通政司”的部门。

据学者分析,这个部门同样起着“上传下达”的功能:掌管着将皇帝的命令通传下达给地方,收受、检查地方及内外奏章和申诉文书,奏报四方臣民的动态、陈情申诉及军情、灾异等事。通政司取消了进奏院时期地方派员驻守的中间环节,直接受皇帝管辖,与六部平起平坐,权力很大。 6park.com

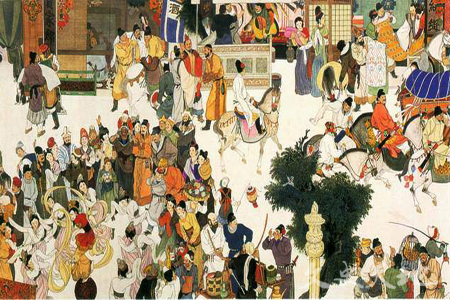

6park.com 图注:明朝的社会风俗图仇英《明代清明上河图》

因为通政司的存在,使皇帝耳聪目明,能够及时了解执政的得与失,有时也是皇帝选拔官员的渠道之一。为此,各地方部门对通政司官员极尽阿谀奉承之能事,哪怕是正常的工作内容,也都会用金钱铺路。每到传统节日,各地都会派人进京,用金钱通路,为各种事项活动。通政司便是他们必去之地。

虽然中央集权登峰造极,地方官不敢公开在京师设立“留邸”,但仍然设立了“会馆”来充当“驻京办”功能。会馆乃是民间机构,外官进京述职、外地举子进京赶考,常常在会馆住宿。同时也是地方大员派幕僚、下属进京长期打探消息,或者让自己在京的关系网向自己通报京城情况,打通与朝廷各种关系的地方。 6park.com

评分完成:已经给 newpeople 加上 150 银元!